「生涯あんしん交流サロン」は、シニア世代をはじめとする地域の方のたちの生涯学習や地域交流、楽しみの場として、またシニアライフカウンセラーの資格認定者にとっての活躍の場として、皆様にご利用をいただいているサロンです。

新たに開設したこちらのページでは、主に生涯あんしん交流サロン大通のイベント情報を中心にお届けしています。ぜひご覧ください。

「生涯あんしん交流サロン」は、シニア世代をはじめとする地域の方のたちの生涯学習や地域交流、楽しみの場として、またシニアライフカウンセラーの資格認定者にとっての活躍の場として、皆様にご利用をいただいているサロンです。

新たに開設したこちらのページでは、主に生涯あんしん交流サロン大通のイベント情報を中心にお届けしています。ぜひご覧ください。

シニアライフカウンセラー養成講座の人気講師、吉原先生のインタビュー第3弾です!

今回は、ファイナンシャルプランナーとして吉原先生が「くらしとお金」についての講座を行った時に、受講者から「知らなかった!」と言葉がでた時のことをお話してもらいました。

2年ちょっとで、延べ2400人の受講者に講義をされてきた吉原先生。まさにシニアライフカウンセラーの人気キャラクターである先生のお話の続きです。

第二弾の今回は、吉原先生がシニアライフカウンセラーの必要性について、がメインテーマです。あなたが、地域の人や大切な人に本当に必要とされるということをお話ししてくださいました。

こんにちは、行政書士の小松です。前回に引き続き、相続手続きの流れをご説明致します。

前回、直筆証書遺言書の欠点・問題点をいくつかお伝え致しましたが、例を挙げ出すときりがありませんので、代表的なものだけを以下に取りまとめてみました。

遺言書の保管場所(隠し場所)が判明せず、その存在にさえ気付かれない場合がある。

遺言書の保管場所(隠し場所)が判明せず、その存在にさえ気付かれない場合がある。以上を大きく分類すると、「保管場所」「時間の浪費」「真意の信憑性」「文章の正確性」。そして、重要なのは「ご家族へ対する思いやり」なのかもしれません。

直筆証書遺言書は、要式(法律効果をもたらす正確な書式)を満たすことが必要であることも然ることながら、もっと厄介な問題はその「保管場所」となります。

折角、遺言書を一生懸命書いたところで、死後にご家族に発見されないと、全くもって意味がありません。

折角、遺言書を一生懸命書いたところで、死後にご家族に発見されないと、全くもって意味がありません。

だからといって、日頃から目立つような所へ置いておくと、亡くなる以前にご家族が勝手に遺言書の封を開けて中身を見てしまう危険性が生じてきます。

( お掃除の最中、ご主人の書きかけの遺言書を見つけてしまった奥様。「私のために書いてくれているんだわ!」と大喜び。

その日以来、態度がとても和やかとなり、いそいそ晩酌のおつまみも運び込まれ、お酒をニッコリ注ぎ足してくるようになった。といった、落語のような逸話もあるにはありますが・・・)

大概、遺言内容を読まれた場合、その内容に不満や愚痴を訴えられて内容の変更をして欲しいとせがまれるといった、とても厄介な状況へと発展してしまいます。こうなってしまうと、本末転倒。

遺言書で達成すべき本来の「目的」を完全に見失ってしまう危険性が生じてしまうのです。

ここからは、公正証書遺言書の利点について直筆証書遺言書と対比しながらご説明を続けましょう。では、ここで恒例。皆さんへのご質問です。

公正証書遺言書の場合も、やはり自分で遺言内容を紙に書かなくてはいけないのでしょうか?

「公正証書遺言というものがあるが、費用が掛かってしまう」ということは、皆さんも良くご存じだと思います。しかし、その費用の「対価」。メリットがどんなものであるか知らなければ、選択することが出来ないとおもわれますので、ここでその「対価」とは一体何なのか?その点についてご説明しようと思います。

まず、公正証書遺言書を作成する場合は、下記の2点についての資料が必要となります。

① 被相続人と遺産を相続させたい指定相続人の住民票やその関係を示す戸籍謄本類。

② 相続をさせたい財産価値に関係する資料。

これらを収集又は作成したものを、公正役場の受付の時に提出することが必要です。

上記のような面倒な手続きは多少ありますが、しかし、公正証書遺言書の作成は、特にご高齢者やお体のご不自由な方にとって、最も便利な「特典」のある仕組みと言えます。

その「特典」とは、遺言書の文章を自分で書く必要がないということです。直筆証書遺言書では、「全文を直筆で書かなければならない」という面倒で手間の掛かる非常に「厄介な問題」を抱えている点については、これまでに何度もご説明をしてきました。

その「特典」とは、遺言書の文章を自分で書く必要がないということです。直筆証書遺言書では、「全文を直筆で書かなければならない」という面倒で手間の掛かる非常に「厄介な問題」を抱えている点については、これまでに何度もご説明をしてきました。

有難いことに、公正証書遺言書はこの問題を完全に克服してくれるのです

簡単にご説明をすると、公証役場で遺言書を作成する場合、2つの方法があります。

ところが、いきなり公証役場へ出向いても、些か次のような問題が生じてしまいます。

役場の職員とは初対面。緊張のあまり「自分の本意」を上手く伝えることが出来ない危険性が生じます。又、相続財産の内容を詳しく正確に説明するためには、下準備をしておかないとスムーズな作業を終えることが出来ません。

私達士業は、公証役場へ提出する必要書類の収集や詳細な相続財産目録作成、遺言の原文作成などを代行しております。 被相続人とは充分に時間を掛けて面談をさせて頂き、被相続人のお気持ちやご意向に合わせた文章にまとめ上げます。

私達士業は、公証役場へ提出する必要書類の収集や詳細な相続財産目録作成、遺言の原文作成などを代行しております。 被相続人とは充分に時間を掛けて面談をさせて頂き、被相続人のお気持ちやご意向に合わせた文章にまとめ上げます。

勿論、ご本人が納得のいくまで何度も作り直しながら、法律的な要件を満たす文章となるよう公証役場との最終調整まで作業を行います。

どちらを選ぶにせよ、被相続人は遺言の文章をご自分の手で書く必要は一切なく、公証役場で作成された書類にご署名と捺印をするだけで公正証書遺言書は完成されます。

* 被相続人が介護施設や入院されていて公証役場に出向くことが出来ない場合は、公証役場職員が出張の上で面談を行ってくれます。

手書き方法で法律要件を満たす正式文書を一気に完成させることは、一般の方にとっては極めて困難で労力が必要な作業となってしまいます。

ワープロやパソコンで作成可能であれば、文章の追加や訂正などは、意図も簡単に出来るのですが、直筆の場合は簡単にはいきません。

ワープロやパソコンで作成可能であれば、文章の追加や訂正などは、意図も簡単に出来るのですが、直筆の場合は簡単にはいきません。

「下書き」から始まり完成された文章へとまとめ上げるには、それ相当 の時間とそれにも益して「完結させる気力」が絶対条件となってきます。その時間や手間を想像すると、公正証書遺言作成に多少掛かる費用については、その「対価」として十分に納得が出来るものと思います。

「本当に本人の意思によって作られたのか?」

法定相続人の間で疑惑が起こった結果として、大きな相続トラブルへと発展する危険性を孕んでいるのが、直筆証書遺言書の大きな欠点とも言えます。

しかし、公正証書遺言書では、公証役場職員が最終的な遺言意思の確認と同時に、被相続人の法律行為を行う能力チェックを面談確認した上で遺言書を作成するため、対外的にも非常に信憑性が高く、先のような問題発生を完全に否定してくれます。このような観点から公正証書遺言書は、家庭裁判所に持ち込んでの検認手続きを受ける必要がないのも特徴的な点です。

つまり、法定相続人へ余計な時間や面倒を掛けることなく、スムーズに相続手続きを行えるのです。

多少費用は掛かりますが、世の中で一番で安全かつ簡単な遺言書の作成・保管方法と言えます。それでは次回では、相続手続きの流れについてのご説明に戻ります。

2016年6月30日付け北海道新聞の第1面に国勢調査速報についての記事が掲載されました 。その衝撃的な見出しは、65オ以上、4人に1人超」(全国平均)という記事でした。

北海道の高齢者人口の割合(高齢者割合)は、全国平均と比較してもご想像のように出非常に高く、実に道民口人の約3割にも到達しようとしています。

北海道の高齢者人口の割合(高齢者割合)は、全国平均と比較してもご想像のように出非常に高く、実に道民口人の約3割にも到達しようとしています。

国勢調査の結果内容をもう少し詳しくご紹介致しましょう。

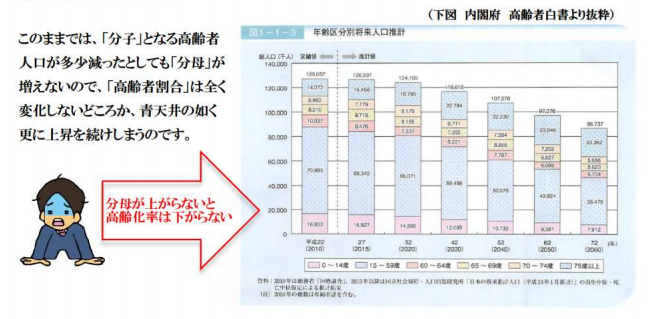

皆さんも良く耳にされるように少子化が急速に進む現本在。の全日国的に見ても総人口の減少に伴「高齢者割合」はこれからも益々上昇を続けてしまいます。

統計学的には、2035 年(約18年後)での「高齢者割合」は、日本の総人口の約33. 4 %にも到達してしまうことが予測されております 。

それは、国民の 3 人に 1 人が 65オ以上の高齢者となる危険な社会構造となることを意味します。

その後2042(約25年後)年を起点として、高齢者人口の増加はようやく落ちつきを見始めますが、もともと出生率が落ち続けている日本では、「高齢者割合」を算出する際に「分母」に用いる総人口が一気に 増える見込みがありません。

何とか少子化にストップをかけなければ、2060年には「高齢者割合」は約40%にまで達する予測となっています。そこまで、考える必用もないのかもしれませんが、43年後には全国民約2.5人に1人の割合で65才以上の高齢者という恐ろしい現実が待ち受けているのです。

何とか少子化にストップをかけなければ、2060年には「高齢者割合」は約40%にまで達する予測となっています。そこまで、考える必用もないのかもしれませんが、43年後には全国民約2.5人に1人の割合で65才以上の高齢者という恐ろしい現実が待ち受けているのです。

2010 年以降、生産人口も一方的に減り続けている「その先の世界」とは?

少子化現象は、社会経済やその構造、家族間のコミュニケーションの変化などが複雑に絡み合いながら生み出されている現象です。その有効かつ即効性のある解決策は今のところ見つかってはいませんが、差し当たって私達の老後生活に深く関わり合いを持つことは明らかです。

その影響を顕著に感じたのが、数年前に亡くなった私の母の身に生じた「終の棲家」の問題でした。

この時の経験以来、「人は(交通)事故以外で亡くなる場所は病院」といった、私のかつての既成概念は大きく覆されたのです。

ご承知の方も多いと思いますが、少子化による日本の財政難の影響は、社会保障費削減へと目を向けられ、今や医療費抑制や病院経営維持のために患者の入院期間を極力3ヶ月以内に制限する病院が増加してきております。

入院初期は心臓病を患い入退院を繰り返していた私の母も、ある時点から軽い認知症も併発し、常用的な介護が必用となり、とうとう長期的な入院生活を送る様態へと変化してしまいました。

そのような状況ともなると、ご多分に漏れず病院側から他の病院又は介護施設への移転を勧められ、様々な病院や介護施設を紹介されました。しかし、心臓病のことを中心に考え、違う病院を選択した場合でも3ヶ月後にはまた移転先を見つけなければいけません。

何度となくケアマネージャーと相談し、どの施設へ移転させたら良いのか決めあぐんでいた時、紹介されたのが某病院でした。この病院では、病院長の方針により3ヶ月以上の長期的な入院をも認諾し、引き受けてくれているというのです。

私と家族は諸手を挙げてこの病院へと飛びつきました。こうしてこの病院へ移転後1年程で、母は不自由なく静かに永い生涯の終止符をこの病院で迎えることが出来たわけです。

私と家族はとても幸運でした。もしあの時、結果的に「終の棲家」となった病院のご紹介がなかったら・・・そう思うと正直ゾッと致します。何度も病院を転々と移転させられていたでしょうし、その間、母の容態も急変していたかもしれません。又、移転の度に私達への負担はかなり大きなものとなっていたでしょう。今更ながら、当時の担当ケアマネージャーへ感謝の意を称したいと思います。

また、少し違う確度からではありますが、病院へ対して不安を抱いた経験があります。義理の祖母は、高齢で自立生活が全く出来ないため介護施設で暮らしていました。

いよいよある日、体力の低下から「胃ろう処置」をすべきか介護施設から打診を受けた時の話しです。家族会議の結果、「胃ろう処置」をして貰う事に決定となったのですが、ところが、その処置が行われる数日前、祖母の様態は急変して緊急病院へ搬送される事態となったのです。

色々な検査と点滴が施された後、家族が揃った面前で担当医からの説明がありました。

「今回の急激な衰弱は特定した病気によるものではなく、老衰から生じたものなので何も処置することが出来ません。このまま経過を観て頂くしかなく、つまり、入院して頂く事も出来ないということです。」

正直、家族としてはこの先どう対処したら良いのかショッキングな内容でした。介護施設のスタッフの方か らも緊急事態の再発を恐れて入院させて欲しい旨を懇願して頂いたのですが、やはり対応しては貰えず、結局、介護施設へとトンボ帰りで搬送され、「胃ろう処置」もされることなく、数日後に介護施設で生涯を閉じました。

病床に限りがあることなので、病院の対応は致し方ないと十分承知しておりますが・・・

今後は、日頃から最終的に静かに生涯を閉じることが可能な「居場所」も想定しながら、その情報を集め、病院も選択していかなければいけないのかもしれません。

ご存じのように負債大国日本では、比較的安価に介護生活を暮らせる施設「特別養護老人ホーム」(以下、「特養」と表記)を増やしていける見込みは現実的に言っても「皆無に等しい」と言えます。

そして、現在でも「特養」入居を希望する待機者は大挙の列を成し、更に相まって、医療の進歩が日本人の平均寿命を押し上げ続けていることから、「特養」の入れ替わりサイクル期間は、より一層延長化されることが現実として起き、私達が老後生活を迎える頃も「特養」へ入居することは、極めて困難な状況であると推測されます。

反面、「特養」の件数不足を埋めるようにサービス付き高齢者向け住宅については、政府の建設補助金制度などの後押しもあり、近年の新築並びに登録件数については、次の図が示すように右肩上がりに増加しています。

最近では、提供されるサービス内容に関しても施設毎に工夫が凝らされ、充実したシニアライフを過ごすことを可能とした物件も現れ初めています。

しかし、問題なのは、やはり「利用料金」。その一言に尽きるのではないでしょうか?

(上図 国土交通省 住宅市場の調査報告書より抜粋)

現時点でのご高齢者は、高度成長期やバブル時代を経てきており、生活資金のストックに余裕がある方も非常に多く、毎月高額なサービス付き高齢者住宅費用を難なくお支払い可能な方も多いことでしょう。

しかし、問題は次世代。

長期的な経済低迷期を経て辛酸を舐めてきた方が多い世代へと移り変わった時、果たして、現時点での高齢者と同様な生活スタイルで暮らすことが可能なのでしょうか?

一般的に考えて、年金収入しかない老後生活を支えて貰う最期の砦となるのは、「子供」ということになります。しかし、現代はその「子供」が存在しないご夫婦が年々増加しています。

「子供」が存在していたとしても、昨今の社会情勢の煽りを受け、非正規雇用者となって収入が安定していない場合や定職に就いていない場合など・・・とても援助を求める状況にもない可能性も大いにあり得るのです。

ここで、「高齢者住宅」についての利用料金の実情について、少し触れさせて頂きたいと思います。

ここで、「高齢者住宅」についての利用料金の実情について、少し触れさせて頂きたいと思います。

「高齢者住宅」は、そのサービス提供や施設の環境により、多岐に渡って分類され、利用料金も利用される施設のタイプによって格段の差が生じてきます。

今回は、その中でも「サービス付き高齢者住宅」(以下、サ高住と表記)に的を絞り、その実情についてご報告を致します。

(下図 国土交通省 住宅市場の調査報告書より抜粋)

純粋な「家賃相場」の平均値を示していることになります。

上の図は、国土交通省が発表しているサ高住の月額料金。その全国平均についての資料です。但し、上の平均料金には、食事等のサービス代金は含まれておりません。

実際のところ、別途料金として最低限「食事代」が必要となります。食事も施設によっては、1日3食を提供するところもあれば、1日2食朝食と夕食のみとして、昼食は別途自費で賄うところもあります。

実際のところ、別途料金として最低限「食事代」が必要となります。食事も施設によっては、1日3食を提供するところもあれば、1日2食朝食と夕食のみとして、昼食は別途自費で賄うところもあります。

札幌市内のサ高住に認定されている施設の約50施設を任意にピックアップし、その入居案内書から「食事代」の平均価格を割り出したところ一ヶ月で約44,000円という数字でした。

(但し、これは1日2食の施設も含んで平均しておりますので、1日3食とするならば月額約50,000円と考えた方が良いでしょう)

上記グラフの注釈には共益費を含む料金と表記されていますが、この共益費(管理費)についても、施設によって、非常に料金のバラツキが多いところでもあり、月5,000から約36,000円と施設の特徴やサービス内容によって大きな差が生じてきます。

そして、ここが格段に低価格の施設は、介護サービス費として別枠の必用料金設定をしている施設が多いのが目立ちます。更に、北海道の施設の大きな特徴として、冬期間に暖房費を別途徴収している施設も非常に多いのです。

又、施設によってサービスや施設利用料金の設定はまちまちとなりますが、水道・光熱費。中では洗濯機利用料、お風呂の入浴料に至るまで別料金として入居費用に加算される施設も少なくはありません。

そう考えていくと食事を含んだ利用料金は、最低でも一ヶ月約15、6万円。

これに別途サービスを受ければ、料金が加算されると思った方が良いでしょう。

料金はさておき、サ高住において一番心配なのが調理を自由に出来ないという点です。食事が付いて上げ膳据え膳なのは、非常に良いことのように感じますが、自分の好き勝手に調理が出来ない・自分の好きな物が食べられないといことにストレスを感じる方も少なくはありません。

又、人間にとって「食事を取る」という行為は、元気に生活を送る上で非常に大切な行動でもあるのです。

「今日は何を食べようか?」と自由に発想して食事を取ることに思いを馳せる行為は、少なからず脳に刺激を与えてくれます。

そして、料理をする作業では、食材を考えたり調理の手順を思い出したりする事が必用となり、更に脳に良い刺激を与えて老化現象(ボケ)を防ぐのにはとても重要な役割を果たしてくれるのです。

料理の機会を奪うということは、調理時の火災事故などの発生を制御が出来るのは確かなのですが、反面、健康寿命を引き延ばす面からすればどうなのでしょうか?考えさせられてしまいます。

そして施設を選択する時に、最も気をつけ理解をしておかなければいけない点が、施設毎に入居可能な条件が設定されている事。つまり、施設で許容する要介護の認定度合いや認知症の状態が異なっており、差があるという点です。

更にこれは、施設が定める要介護認定度合いの限度以下の状態で入居しても、入居中に介護状態が悪化してその限度を超えてしまった場合は、施設からの退去を余儀なくされ別の施設へと転居を求められるということを意味します。

つまり、サービス付き高齢者住宅は、最期の居所「終の棲家」となり得る可能性が非常に低いことを意味するのです。

次回では、今後予測される高齢者「住まい」の問題や「生活資金」に関して詳しくご説明を続けたいと思います。

日頃、相続手続き業務を通じながら最も案じてしまうことは、ご家族の大黒柱であったパートナーを亡くされた奥様の今後のご生活。ご高齢者お一人様生活の行く末です。

お子様はご結婚されている場合が多く、離れて新しいご家庭を築かれているのが一般的です。

かく言う私も、サラリーマン時代は北海道を離れる転勤族であり、片親となった高齢の母へ遺された戸建て住宅に独り暮らしを強いらせざるを得ない時期がありました。

新しい家族を守るためは致し方ないことではあるですが、母の孤独な生活へ対する不安から生じる心理的圧迫感は非常に辛いものでした。

ご存じのように、雪国という環境下で高齢者の単身住まいは、様々な弊害を招きます。住宅周りの雪の処理、屋根からの落雪・水道管凍結被害、老朽化から引き起こる建物損傷、火の不始末による火災、雪上道路はおろか家の中でも起こる転倒。突発的な怪我、病気。そして孤立死・・・

ご存じのように、雪国という環境下で高齢者の単身住まいは、様々な弊害を招きます。住宅周りの雪の処理、屋根からの落雪・水道管凍結被害、老朽化から引き起こる建物損傷、火の不始末による火災、雪上道路はおろか家の中でも起こる転倒。突発的な怪我、病気。そして孤立死・・・

又、独り暮らしを良いことに悪徳リフォームや訪問販売業者、オレオレ詐欺の標的にされるなど・・

心配の種は尽きることがありません。

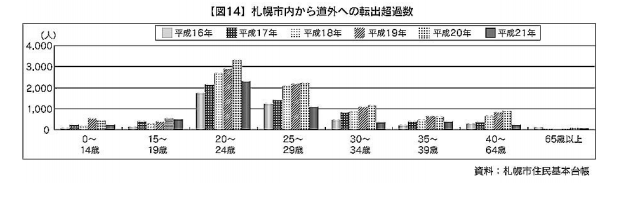

特に、本州都市部へと若年世代の流出が多い北海道では、何とかこの高齢者一人暮らしの問題を解消していかなければいけません。下記グラフは、札幌市から道外へと転出された人数から、道内へ転入してきた人数との差。つまり、「転出が上回っている人数」を年代別に分別し、棒グラフ化されたものです。(*あくまでも「人数の差」ですので、転出された実際の人数ではありません)

商業都市札幌へ転勤や開業などの理由で転入されて来る方達も実際には多いのですが、それを遥かに上回る程の方逹が道外へ仕事を求めるなどの理由から転出しており、やはり20代の方達が大きなウエイトを占めていることが際立っています。

上記のグラフには、転出者の実数についての表記はありませんが、棒グラフの高さのピーク時、平成20年頃には約3万4千人もの方が、札幌市から道外へと転出されているのが実情です。

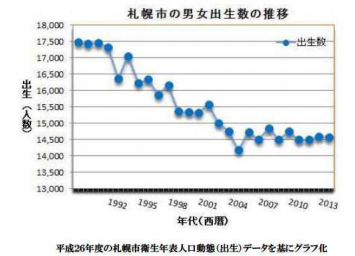

ところで、道外への転出者がこれだけ多い札幌市の人口減少分をカバーしてくれる「頼みの綱」とも言うべき札幌市内の出生者数の動向は、近年どのような傾向を示しているのでしょうか。

ところで、道外への転出者がこれだけ多い札幌市の人口減少分をカバーしてくれる「頼みの綱」とも言うべき札幌市内の出生者数の動向は、近年どのような傾向を示しているのでしょうか。

左図が出生者を示す折れ線グラフです。

特筆すべきは、2004 年を節目に出生数は、 現在も出生数は伸び悩んでいることです。

尚、最近の札幌の人口数は、微少ながら増加している傾向にあります。

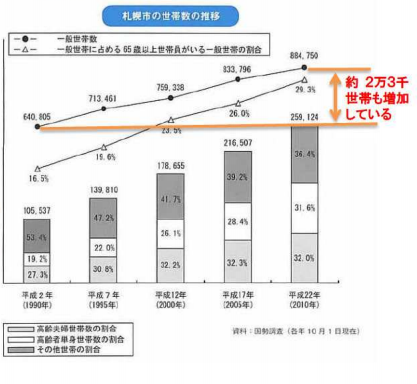

更にご覧いただきたいのが右のグラフです。

更にご覧いただきたいのが右のグラフです。

平成 2年から20 年の間で、札幌市の世帯数は、約2万3千世帯も増加していることを示しています。

先のように減少傾向ではあるものの、出生数が札幌市の人口維持に大きく貢献している事実は理解が出来ます。

しかし問題なのは、出生数自体は、世帯数の増加へとは直ぐに結びつかないということです。

お分かりとは思いますが、未婚の子供が世帯主になることはあり得ません。

既婚者となった時、新戸籍が編成されて、初めて世帯数の増加へとカウントされるのです。

なのに、このグラフ「札幌市の世帯数の推移」が示す異常とも言える程の近年の世帯数の増加は、一体何を意味するのでしょうか?

勿論、札幌市以外の道内遠隔地や道外から札幌市へと転入してきている労働者人口も、札幌の世帯数の増加へと関与しています。しかし、この異常なまでの世帯数増加を示すまでには至らないことは、先の転出超過数からも推察出来ます。(但し、転出者自身が世帯主とは限りませんので、これはあくまでも推論となります)

ということは、他にも大きな原因が存在する筈なのです。

そこで考えられるのが、婚姻を機に新戸籍が編成されることに伴って、世帯数が増加していること。つまり、核家族化がより一層進行しており、世帯数の増加に寄与しているのが原因の一つとして挙げられます。又、北海道は離婚が多いことで有名な土地柄。離婚を理由とする戸籍編成が世帯数の増加を後押ししていることも否めません。

ですが、先グラフの縦棒が示している部分。札幌の「全体の世帯数」に対しての「高齢単身者世帯」及び「高齢者の夫婦世帯」が占める割合については、この20年の間に約17%増加という驚異的に高い水準を示しており、これが異常な世帯数増加の主原因であることを教えてくれています。

言わば、札幌市の人口は、本質的な変化。つまり、「労働人口」を流出し、「高齢者人口」を迎え入れることによって、その人口数を維持しているのです。

そのことを裏付けるが、昨今の道内過疎地域で起きている「病院閉鎖」です。

地元産業や労働人口が疲弊する道内過疎地では、人口減少による病院収入の悪化や就業医師の人数不足により、病院経営が破綻し閉鎖へと追い込まれる医療機関が増加の一途を辿っています。

地元産業や労働人口が疲弊する道内過疎地では、人口減少による病院収入の悪化や就業医師の人数不足により、病院経営が破綻し閉鎖へと追い込まれる医療機関が増加の一途を辿っています。

その煽りを受けて「医療難民」となってしまった方達が増加、専門医療機関や設備の整った高齢者施設を追い求め、過疎地から札幌へと移転する高齢者世帯が増え続けていることを良く耳にしています。

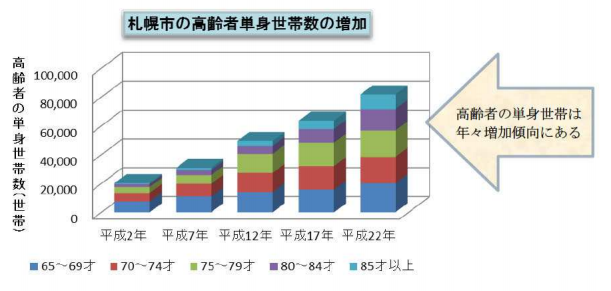

そして、高齢者世帯数の実際の増加数を示すのが下記表になります。

平成 22 年度では、65 歳以上の単身世帯 数は、既に8万世帯を上回る数値となっています。

下のグラフは、上のデータから身単世帯数の数値だけを抽出したものです。このグラフからもお分 かりのように、年々増加傾向であることを明確に示しています。

この調査では、対象が65オからとなっていますが、平成22 年度では、その入り口の層へ達した方(65オから69オ)の数は、実に2万世帯を超えています。

理論上では、グラフ象対者のご年齢が増す毎に、亡くなられる方も加増致しますので、棒グラフの縦幅も徐々に縮小傾向を示す筈なのですが、将来的に単身者世帯数へ補填される予備軍として、その背後に「高齢夫婦世帯」が待機しているため、年々、単身世帯数の縦幅は小さくなるどころか、逆に拡大し続けている実態を示しています。

そして、平成22 年の時点では、「高齢者単身世帯数」の予備軍である「高齢夫婦世帯数」が約8万2千世帯も存在していることが判ります 。

更に、今後もこの「高齢者単身世帯数」並びに「高齢夫婦世帯数」へカウントされる対象者の増加は、皆さんも良くご存じの高齢化社会現象から推察するまでもなく、極めて明白なことなのです。

とても喜ばしいことである一方で、先程の「高齢者単身世帯数」の増加問題。

特に女性の「高齢者単身世帯」を生み出す問題を一層深刻化させているのが、近年の止まらない「平均寿命」の更新です。

最近のデータ発表では、日本女性の平均寿命は86才から87才へと新たな更新を遂げました。

ところが、男女の平均寿命の格差は、次のグラフが示すように、パートナーとの死別時期にも大きな影響を与えてしまいます。

(上記の表は、平成 25 年度 札幌市札幌愛・目ネット事業報告書より抜粋)

日本男性の平均寿命は約80才。当然のことながら、ご夫婦では男性が先にお亡くなりになる傾向が強くなります。男性は70才を迎える頃まで、(上図の左グラフ 死別・離別の折れ線)が示すように、パートナーとの死別・離別に関しては、非常に緩やかな上昇傾向を示すに留まり、その割合も約10%と非常に低い水準に保たれます。

ところが女性(右グラフ)の場合、60代頃よりパートナーとの死別割合が急激に上昇、その後、その割合は加速度的に伸び続けてしまうのです。

つまり、このグラフからも、先の増え続ける「高齢者単身世帯」の「世帯主」は、殆どが女性であることが判るのです。

このような状況を踏まえて、次回では現状の高齢化社会についての実情についてより詳しく解説し、その先に見えてくる今後の高齢者世代に予想される問題点について解説を続けたいと考えます。

皆さんこんにちは、行政書士の小松です 。

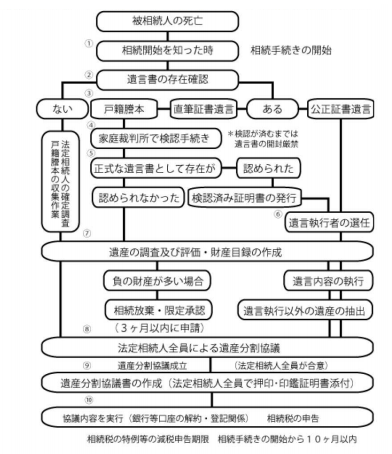

前回までは、遺産分割に必要な法律知識の理解の仕方についてお話をしてきました 。ここでは、相続手続きの全体像について 、分かり易いように以下のフローチャートを使用してご説明を致します 。

では、上記の図の①から順番にご説明を始めましょう。

① 相続手続きの開始時期

さて、皆さんへご質問を1つさせて頂きます。

さて、皆さんへご質問を1つさせて頂きます。

法律上、「相続権が発生する時点」となるのは、被相続人の「死亡した日」なのでしょうか?

それとも、ご葬儀等が一通り済んでから?

質問の意味が良く判らず、少し戸惑いを感じていらっしゃる方も多いかもしれませんよね。

それでは、詳しくご説明を致しましょう。

一般的に相続権が発生する日は、被相続人の「お亡くなりになった日」と思われがちです。

通常のご家庭では、確かに「死亡日」としても間違いではありません。しかし、この表現では、些か問題が生じてくるご家庭もあるのです。

これまでご説明してきたように、相続手続では、法定相続人へ様々な法律上の「権利」が発生致します。そして、大抵の「権利」には何かが付きものでしたね?

そうです。 「期限」でした。

皆さんにとって大切な「権利」が喪失されてしまう「期限」に関しては、「どの時点からスタートさせるべきなのか?」その出発点となる、「権利の発生日」がとても重要となってきます。

例えば、被相続人が亡くなられた時に、ご家族全員が集まられっていた場合でも、前回ご説明したように、被相続人の戸籍を調べて、初めてその存在が明らかになる法定相続人も世の中にはいらっしゃいます。 或いは、仕事のご都合や国際結婚などで海外に在中しているなど、連絡が思うように取れない方もいらっしゃいます。(グローバル社会ですから、色んなことが考えられます)

中には、家出や駆け落ち等が原因で、未だご家族の誰かが音信不通・・・

このように、諸処ご家庭の事情で、被相続人の「死亡」を直ぐには知り得ない方も、世の中には大勢いらっしゃるのです。

このように、諸処ご家庭の事情で、被相続人の「死亡」を直ぐには知り得ない方も、世の中には大勢いらっしゃるのです。

では、先のような方達に対して、相続権の発生日を被相続人の「死亡日」としてしまったらどんなことが起きてしまうのでしょう? 次のような不利益を与えてしまうことが考えられます。

既に、相続放棄の承認期限(3ヶ月)が過ぎてしまっており、債務引き継ぎの回避がもう出来ない。

(こんなことを認められたら、計画的に誰かに借金を背負わせることも可能となってしまいます!)

(相続を受ける権利が発生したことも知らなかったのに、税金の滞納と見做されるなんて・・・)

このようなことが実際に起きてしまうのです。これでは、とても “ 不公平 ” と言わざるを得ません。

このような事情を考慮した上で、法律上の「相続権が発生する時点」は、被相続人の「死亡日」ではなく、ちょっと長い文章ではあるのですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と、法律で は定められております。故に、これが冒頭質問への答えとなります。

② 遺言書の存在確認

遺言書の存在確認は、遺産分割を始める最初の時点で行うべきです。何故なら、遺言書というのは、被相続人の “ 最期に遺された意思 ” として、法律上、最も尊重されているからです。

とは言っても、遺言書というものは、その性質上、その存在をご家族に秘密にしている場合も非常に多く、保管場所についても、日頃から、なかなか見つからない場所へ隠していることが一般的です。

ご家族の間で、無事に遺産分けが終了して一息した後、遺品整理の途中で、「存在しない」と思っていた遺言書を発見。遺産分割のやり直しをしなければならなくなった。といった実例もあります。

では皆さん、ここで、もう1つこんなご質問をしてみましょう。

遺言書が発見された場合、必ず指定された相続人はその内容に従わなければならないのでしょうか?

(遺言書は、家庭裁判所で正式に認められ、誰かの遺留分を侵害するものではないと仮定致します。)

どうでしょうか?ご家族に託された被相続人の最期の意思ですよ!

一般的に考えて、家庭裁判所で検認手続きを終え、正式な遺言書が存在することを認められた場合、その内容に「もう、従う他はない」と考えてしまいがちです。

一般的に考えて、家庭裁判所で検認手続きを終え、正式な遺言書が存在することを認められた場合、その内容に「もう、従う他はない」と考えてしまいがちです。

ですが、遺言書が存在するからといっても、必ずしも遺言の分配内容通り “ 従わなければならない ” というわけではありません。

遺言書の指定相続人(法定相続人)の全員が合意をするならば、遺産分割内容は自由に変更することは可能です。(但し、権利が生じる方の全員が合意することが必要です)

先の例のように、思わずとんでもないタイミングで遺言書を発見してしまった。或いは、遺言書をこっそり空けて見たら、書いてある内容に不満を感じた。などが生じても、絶対に故意に遺言書の存在を隠したりしてはいけません。

先の例のように、思わずとんでもないタイミングで遺言書を発見してしまった。或いは、遺言書をこっそり空けて見たら、書いてある内容に不満を感じた。などが生じても、絶対に故意に遺言書の存在を隠したりしてはいけません。

遺言書を発見した場合、その発見者には検認手続きを受けるため家庭裁判所へ提出する義務が生じてしまうからです。

もし、遺言書を隠し、後々、他の法定相続人にその隠蔽行為が知られた場合、相続人の「欠格事由」に該当する行為となり、「相続人からの除外」という非常に厳しい処罰を受けてしまいます。

尚、被相続人に成り代わって法定相続人が勝手に遺言書を作成した。法定相続人が勝手に書き替え、改ざん等を行った場合も、同様の厳しい処罰が与えらます。

それだけ日本の法律は、遺言書の存在価値を認めており、反面、 不正行為に利用されるリスクが非常に高いため、厳しい処罰を設け、その行為を封じたものと考えられます。

それだけ日本の法律は、遺言書の存在価値を認めており、反面、 不正行為に利用されるリスクが非常に高いため、厳しい処罰を設け、その行為を封じたものと考えられます。

尚、直筆証書遺言書が封書等に入っており、封印がされていた場合、「いち早く、開封をして中身を確認したい」気持ちとなるのが当然です。しかし、法律上では発見者が勝手に遺言書を開封することを禁じておりますので注意が必要です。

自分で勝手に開封してしまうと、遺言書を改ざん等の危険にさらした行為と見做され、希に5万円以下の過料が科される場合もあります。直筆証書遺言書を発見したら、その取扱いに関しては、十分にお気を付け下さい。

自分で勝手に開封してしまうと、遺言書を改ざん等の危険にさらした行為と見做され、希に5万円以下の過料が科される場合もあります。直筆証書遺言書を発見したら、その取扱いに関しては、十分にお気を付け下さい。

更に、上記のような問題以外にも、「本当に本人(被相続人) の意思によって書かれた物なのか?」といった疑問が、法定相続人の間で持ち上がるケースも多々あります。

ここまでのご説明でも、直筆証書遺言書では様々な「欠点」や「問題点」を抱えていることが、良くお分かり頂けたかと思います。

次回では、直筆証書遺言書の問題点についての整理、公正証書遺言書の利点、検認手続きなどについて、更に詳しくご説明を致しましょう。